von und mit Josef Enzensperger (im Oktober 1893) veröffentlicht im Werk "Ein Bergsteigerleben – Alpine Aufsätze und Vorträge 1924"

Hinweis: Die Aufarbeitung bzw. Bereitstellung dieses Dokumentes ist im Sinne der Verfügbarmachung eines alpinhistorischen literarischen Werkes zu verstehen. Die Tourenbeschreibung ersetzt keinesfalls aktuelle Bergführerliteratur.

Auf unbekannten Pfaden im Allgäu

Die erste winterliche Ersteigung der Trettachspitze

Bemerkungen

Glossar

Die erste winterliche Ersteigung der Trettachspitze

Bemerkungen

Glossar

Jenen vielen, welche es einmal nicht gelten lassen wollen, dass auf einem Boden von Eis und Fels Freuden erblühen können, die es wert sind, dass man die Entbehrungen und die nicht wegzuleugnenden Gefahren in den Kauf nimmt, eine andere Überzeugung beizubringen, ist eine heikle und schwierige Sache. Sollte ich, woran ich nicht zweifle, in einigen von Ihnen die Anschauung wachrufen, dass derartige Touren, wie ich sie Ihnen schildern werde, etwas sehr Verdammenswertes sind, so bitte ich Sie, an die Worte Güßfeldts [1] zu denken: „Die Welt, auch die des Hochgebirges, spiegelt sich naturgemäß verschieden in den verschiedenen Köpfen, und es gibt Grenzgebiete, wo dem einen als Laster, was dem anderen als Tugend erscheint.“ Nach dieser kleinen oratio pro domo [2] die ich vorsichtshalber vom Stapel lassen zu müssen glaubte, trete ich in mein eigentliches Thema ein.

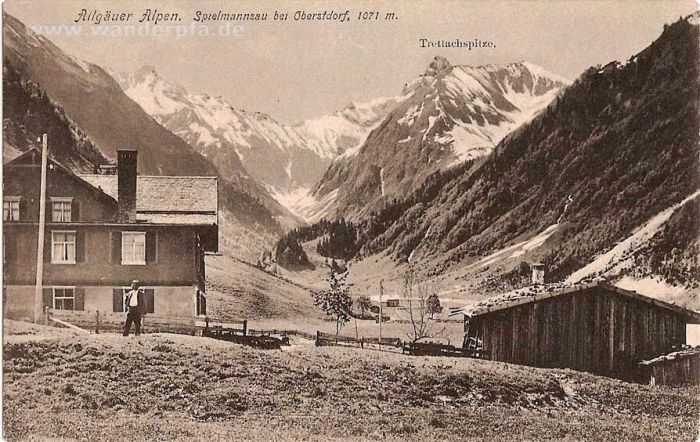

Die Spielmannsau war schon fast vollständig verlassen, als ich noch Mitte Oktober 1893 zu einem mehrtägigen Aufenthalte dort eintraf. Nur eine alte Hausmagd waltete als unumschränkte Herrin im Gasthause, so dass gewiß genug Platz für mich da war. Das Sommerfrischler-Gewimmel, das speziell an diesem idyllischen Erdenflecke so lästig ist, hatte längst aufgehört, und zu der friedlichen Ruhe, in der das Tal lag, passte vortrefflich das müde, herbstliche Gewand. Mir gefällt die Spielmannsau, wie überhaupt das Allgäu, nie besser, als wenn mit dem frischen Smaragd der Matten das Braun des Herbstes kämpft, wenn an die Stelle des leuchtenden Grüns der Laubwälder allmählich ein in allen Nuancen spielendes Rot tritt und darüber das erste blendende Weiß, der Vorbote des Winters, in die Täler blinkt.

Die Spielmannsau war schon fast vollständig verlassen, als ich noch Mitte Oktober 1893 zu einem mehrtägigen Aufenthalte dort eintraf. Nur eine alte Hausmagd waltete als unumschränkte Herrin im Gasthause, so dass gewiß genug Platz für mich da war. Das Sommerfrischler-Gewimmel, das speziell an diesem idyllischen Erdenflecke so lästig ist, hatte längst aufgehört, und zu der friedlichen Ruhe, in der das Tal lag, passte vortrefflich das müde, herbstliche Gewand. Mir gefällt die Spielmannsau, wie überhaupt das Allgäu, nie besser, als wenn mit dem frischen Smaragd der Matten das Braun des Herbstes kämpft, wenn an die Stelle des leuchtenden Grüns der Laubwälder allmählich ein in allen Nuancen spielendes Rot tritt und darüber das erste blendende Weiß, der Vorbote des Winters, in die Täler blinkt.So war’s auch heute, am 11. Oktober. Während der Nacht hatte es tief herab Neuschnee geworfen, aber einige verlorene Sonnenstrahlen huschten schon schüchtern durch einzelne Lücken in den ziehenden Wolkenbänken und ließen auf Besserung hoffen, als ich das Gasthaus verließ, um in der nebenanliegenden Villa meine Gefährtin, Frau Louise v. Chelminsky (Luise v. Chelminski), die bekannte ausgezeichnete Hochturistin, zur fröhlichen Bergfahrt abzuholen.

Das Pflichtgefühl des Hochturisten befindet sich in einem beständigen Kampfe mit seiner Bequemlichkeit; es kostet ja eine immense Überwindung, sich vom weichen Lager zu erhaben, wenn draußen noch rabenschwarze Nacht herrscht. Aus den bereitwillig zugegebenen fünf Minuten werden dann viertel, halbe und ganze Stunden, und das Resultat ist, dass man viel zu spät fortkommt und gezwungen ist, die verlorene Zeit durch ein kleines Wettrennen einzuholen. Es war halb sieben Uhr geworden, als wir uns taleinwärts wandten und bei der Kürze der Tage, die im umgekehrten Verhältnisse zur Länge unseres Projektes stand, tat Eile not. Frau v. Chelminsky mit ihren längsten Schritten voraus, ich mir schwer bepacktem Rucksacke keuchend hinterdrein – es wäre ein Bild zum Malen gewesen.

Der Weg zur Kemptner Hütte ist zu bekannt, als dass ich ein Wort darüber verlieren möchte. Im Fluge ging es vorbei am "unteren Knie", wo die Trettach ihre laute Hochzeit mit dem Sperrbach feiert. Das Tempo artet immer mehr zum Laufschritt aus, so dass ich meine Gefährtin, mit der ich ja damals eine unserer ersten gemeinschaftlichen Turen machte, stark im Verdacht hatte, sie wolle mir eine Probe ihrer guten Lunge geben. Als wir nach anderthalb Stunden die Kemptner Hütte erreichten, hatten wir ein gut Teil der Verspätung eingebracht. Hier begann schon die Neuschneedecke; aber da der Tag prachtvoll geworden war und bis zur Ausführung unseres eigentlichen Projektes noch Stunden verstreichen mussten, so hofften wir auf die wohltätige Macht der Sonne. Ein wolkenloser Himmel spannte sich über die Erde, als wir kurz nach zehn Uhr auf dem Gipfel des Großen Krottenkopfes anlangten und uns zur wohlverdienten Rast niederließen.

Verlangen Sie nun von mir nicht eine jene Alpenschilderungen, von denen die eine der anderen aufs Haar ähnlich sieht. Ein bekannter englischer Alpinist hat einmal gesagt: "Wenn wir in den Alpen nichts gelernt haben, als dass wir nicht den törichten Versuch machen, eine Aussicht zu beschreiben, so haben wir genug gelernt." Zu dieser Ansicht habe ich mich auch schon lange bekehrt. Schließlich kommt es ja bei solchen Schilderungen immer aufs gleiche hinaus: Vorne, hinten, rechts und links Berge, die obligaten Phrasen von grünen Matten und dunklen Wäldern, von weidenden Kühen, die man tief unten erblickt, und meckernden Ziegen; wenn es hoch hergeht, so nehmen sie noch ein paar Gemsen dazu, die die Landschaft bevölkern, und das unfehlbar wirkende Rezept zu der Schilderung einer Aussicht ist fertig. Sache der persönlichen Geschicklichkeit ist es dann, dies Utensilien zu einem feinwirkenden Ganzen zusammenzustellen. Eine Aussicht soll man eben nach meiner Meinung nicht weit und breit schildern, sondern nur mit Andacht empfinden und erleben.

Ich habe Ihnen noch immer nicht gesagt, was eigentlich der Endzweck unserer Tur war. Sie werden auch wohl schon selbst empfunden haben, dass unser bisheriges Tagewerk mit dem Titel meines Vortrages „Auf unbekannten Pfaden“ schlecht harmoniert. Der Große Krottenkopf war bisher nur über die Südflanke bestiegen worden; wir hatten den Abstieg über den schneidigen Nordgrat und damit die erste Überschreitung des Berges auf unser Programm gesetzt. Die Ehre der Erfindung dieses Planes fällt nicht mir, sondern Frau v. Chelminski zu, die mich bei einer Tur auf den Bockkarkopf auf das kühne Profil des Grates aufmerksam gemacht und gefunden hatte, dass diese neue Tur ein nicht zu verachtender Leckerbissen für uns beide wäre. Mit den Novitäten [3] steht es eben beim Bergsteigen in den besser bekannten Gebieten der Alpen so schlecht wie beim Theater, und es gibt heutzutage in den meisten Gegenden nur eine Wahl für den etwas Neues suchenden Alpinisten: Wenn er keinen neuen Gipfel findet, so kann er wenigstens seinen abenteuerlichen Geist dadurch entfalten, dass er einen alten Gipfel auf einem unrichtigen Wege macht. Das war unser Fall.

Ich habe Ihnen noch immer nicht gesagt, was eigentlich der Endzweck unserer Tur war. Sie werden auch wohl schon selbst empfunden haben, dass unser bisheriges Tagewerk mit dem Titel meines Vortrages „Auf unbekannten Pfaden“ schlecht harmoniert. Der Große Krottenkopf war bisher nur über die Südflanke bestiegen worden; wir hatten den Abstieg über den schneidigen Nordgrat und damit die erste Überschreitung des Berges auf unser Programm gesetzt. Die Ehre der Erfindung dieses Planes fällt nicht mir, sondern Frau v. Chelminski zu, die mich bei einer Tur auf den Bockkarkopf auf das kühne Profil des Grates aufmerksam gemacht und gefunden hatte, dass diese neue Tur ein nicht zu verachtender Leckerbissen für uns beide wäre. Mit den Novitäten [3] steht es eben beim Bergsteigen in den besser bekannten Gebieten der Alpen so schlecht wie beim Theater, und es gibt heutzutage in den meisten Gegenden nur eine Wahl für den etwas Neues suchenden Alpinisten: Wenn er keinen neuen Gipfel findet, so kann er wenigstens seinen abenteuerlichen Geist dadurch entfalten, dass er einen alten Gipfel auf einem unrichtigen Wege macht. Das war unser Fall.Punkt zwölf Uhr brachen wir mit leicht erklärlicher Spannung auf. War ja das Gelingen unseres Unternehmens durch einen großen Abbruch im unteren Teile des Grates sehr in Frage gestellt. Das Seil wurde aufgerollt, ein schwacher Versuch meiner Gefährtin, die Steigeisen anzuziehen, durch eine längere energische Standpredigt über den widersinnigen Unfug, Steigeisen auf Fels zu gebrauchen, glücklich vereitelt. Ich kann mir nichts denken, was den angehenden Kletterer mit größerer Gewissheit ruiniert und zu einem wirklich eleganten und vollkommen sicheren Klettern untauglicher machen kann, als jene so weit verbreitete und unheilvolle Gewöhnung an die Steigeisen. Auf Gras und vereisten Felsen lasse ich sie mir gefallen, auf letzten können sie unter Umständen geradezu notwendig werden, aber sonst lasse man sie ruhig zu Hause. Daß ich eine Anzahl von Alpinisten, darunter auch Frau v. Chelminski, im Laufe der Jahre zu einer vollständigen Verachtung der Steigeisen bekehrt habe, rechne ich mir als eines meiner größten alpinen Verdienste an.

Doch nun zurück zu unserem Abstieg! Ein eigentümlich gewölbter Plattenrücken von ziemlicher Breite und anfänglich geringer Neigung führt zunächst vom Gipfel nach Norden; er fällt rechts in jene großem, eiserfüllte Kluft ab, welche die Nordwand des Großen Krottenkopfes spaltet, während er links ebenfalls in Steilwände übergeht. Leichter Eisüberzug mahnte zur Vorsicht. Bald schnürt die Platte sich zu scharfer Gratschneide zusammen. Die Neigung wuchs zusehends und eine ziemlich schwierige Arbeit begann. Vorerst hatte die Kletterei eine große Ähnlichkeit mit der am Nordostgrat der Trettachspitze, nur dass die Felsen wohl etwas steiler waren. Als einige senkrechte Zähne auftraten, die allzu hoch waren, als dass sie direkt hätten überklettert werden können, wichen wir in die Westwand aus, die durch parallele Bänderung das Aussehen einer Riesentreppe erhält. Die einzelnen Stufen haben allerdings eine Höhe von sechse bis acht Metern, so dass von einer bequemen Gangbarkeit für normal gebaute Menschen nicht mehr recht die Rede sein kann. Wir entfernten uns jedoch nie weit vom Grat, sondern kehrten bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu demselben zurück. Auf diese Weise umgingen wir auch den erwähnten großen Abbruch. Der Neuschnee wurde, in je tiefere und schattigere Regionen wir vordrangen, um so hinderlicher und verzögerte schließlich das Fortkommen ganz bedeutend. Eine Rinne, die mannstief mit Staubschnee gefüllt war und passiert werden musste, brachte uns noch eine gründliche Durchnässung, aber unserem Humor schadete das nichts; denn in nächster, und zwar erreichbarer Nähe winkte die ersehnte Einschartung, in der der Nordgrat endete. Genau zwei Stunden hatte der Abstieg gedauert, eine Zeit, die sich bei besseren Verhältnissen sicher auf die Hälfte reduzieren läßt.

Die Tur, die heuer endlich zweimal Nachfolger gefunden hat, ist für einigermaßen gewandte Kletterer sehr zu empfehlen; das Gestein ist fest und zuverlässig, die Schwierigkeit vielleicht um eine Nuance größer als beim gewöhnlichen Anstieg auf die Trettach; jedenfalls würde ich anraten, den Nordgrat nur zum Abstiege zu wählen; denn der Aufstieg über jene Schutthalde, die von der Scharte westlich ins Roßgumpenkar führt und die wir abwärts in wenigen Minuten sausend durchfuhren, mag nichts weniger als angenehm sein und dem gepeinigten Gemüt manch kräftiges Scheltwort entlocken.

Die Sonne meinte es allmählich zu gut mit uns; wir fühlten uns trotz der späten Jahreszeit mitten in die Hundstage versetzt und so suchten wir uns einen mächtigen Felsblock aus, in dessen Schatten wir uns flüchteten und von dem aus wir mit einem gewissen Stolz unsern bezwungenen Nordgrat betrachteten. Ein eigentümliches Gefühl der Befriedigung überkam uns; es ist eben etwas anderes, ob einem ein Ding mühelos in den Schoß gefallen ist, oder ob man es erst hat erkämpfen müssen. Wer etwa sagen wollte, dass der schwierigste Weg auch nur auf denselben Berg führe, wie der zahmste, dem antworte ich mit „nein“; denn individuell und subjektiv hatten wir doch eine ganze andere Höhe überschritten als jenen breitgewölbten Felsbuckel, der alljährlich die Trittspuren von Dutzenden geduldig auf seinem Rücken trägt.

Die Sonne meinte es allmählich zu gut mit uns; wir fühlten uns trotz der späten Jahreszeit mitten in die Hundstage versetzt und so suchten wir uns einen mächtigen Felsblock aus, in dessen Schatten wir uns flüchteten und von dem aus wir mit einem gewissen Stolz unsern bezwungenen Nordgrat betrachteten. Ein eigentümliches Gefühl der Befriedigung überkam uns; es ist eben etwas anderes, ob einem ein Ding mühelos in den Schoß gefallen ist, oder ob man es erst hat erkämpfen müssen. Wer etwa sagen wollte, dass der schwierigste Weg auch nur auf denselben Berg führe, wie der zahmste, dem antworte ich mit „nein“; denn individuell und subjektiv hatten wir doch eine ganze andere Höhe überschritten als jenen breitgewölbten Felsbuckel, der alljährlich die Trittspuren von Dutzenden geduldig auf seinem Rücken trägt.Eine Stunde war rasch verflossen; der Tag neigte sich schon bedenklich seinem Ende zu; aber unsere Befriedigung war noch keine vollständige, unsere Kletterlust war och nicht ganz gestillt. Gar zu verlockend schaut auf uns der wilde, in unzählige Türme und Türmchen zersplitterte und noch von keines Menschen Fuß betretene, zerrissene Ostgrat der Öfnerspitze herab. Unsere Gedanken begegneten sich, zu gleicher Zeit deuteten wir stumm auf den elegant geschwungenen Grat. Lange durften wir nicht zögern, wenn wir noch vor Einbruch der Nacht die Felsen verlassen haben wollten; es war schon vier Uhr, als wir die breiten Schutthalden überschritten hatten, die uns von den Felsen trennten, und Hand an diese selbst legten.

In raschem Anlauf wird die südliche Felsmauer da gestürmt, wo sie am niedrigsten ist, und der Grat bei den auffallenden Türmen an seinem östlichen Ende erreicht. Ein bodenloser Abgrund tut sich auf der anderen Seite auf; die Plattenlagen, die hier zu March niederschießen, sind wirklich von jener Beschaffenheit, die einer meiner Bekannten mit dem Epitheton [4] „schmählich exponiert und von widriger Glätte und Steilheit“ bezeichnet. Der Grat selbst, den wir nun verfolgten, ist für ein unverzagtes Gemüt ein Hochgenuß; geradegestellte, außerordentlich dünne Platten, deren lange Schneiden rittlings überwunden werden, wechseln mit dünnen, brüchigen Zähnen, die erst durch einen energischen Rück in eine tieferliegende Welt befördert werden müssen, ehe der weitere Weg offen ist. Die Kletterei hat hier nur den einen Fehler, dass sie viel zu kurz ist; wenn man so recht anfängt zu genießen, ist man zu seinem Bedauern schon am Gipfel angelangt.

In raschem Anlauf wird die südliche Felsmauer da gestürmt, wo sie am niedrigsten ist, und der Grat bei den auffallenden Türmen an seinem östlichen Ende erreicht. Ein bodenloser Abgrund tut sich auf der anderen Seite auf; die Plattenlagen, die hier zu March niederschießen, sind wirklich von jener Beschaffenheit, die einer meiner Bekannten mit dem Epitheton [4] „schmählich exponiert und von widriger Glätte und Steilheit“ bezeichnet. Der Grat selbst, den wir nun verfolgten, ist für ein unverzagtes Gemüt ein Hochgenuß; geradegestellte, außerordentlich dünne Platten, deren lange Schneiden rittlings überwunden werden, wechseln mit dünnen, brüchigen Zähnen, die erst durch einen energischen Rück in eine tieferliegende Welt befördert werden müssen, ehe der weitere Weg offen ist. Die Kletterei hat hier nur den einen Fehler, dass sie viel zu kurz ist; wenn man so recht anfängt zu genießen, ist man zu seinem Bedauern schon am Gipfel angelangt.Hier wartete unserer Ausdauer aber auch eine königliche Belohnung durch einen wirklich grandiosen Sonnenuntergang. Am Himmel erzeugte langsam aufziehendes Gewölk unaufhörlich ein Ineinanderspielen des tiefroten Sonnenlichtes mit blauen und violetten Tönen; dann füllte sich die Luft mit sprühender Glut; über den schon im tiefsten Dunkel liegenden Talkesseln entzündete sich ein Feuerschein nach dem anderen, an den Leibern der Bergriesen flackerte ein metallischer Glanz empor, als ob aus ihrem Innern selbst Flammen brächen. Wir konnten uns lange nicht von dem in stummer Bewunderung genossenen Anblick trennen. Aber mit einem zauberschlag endete die ganze Herrlichkeit, die Glut erlosch und die Nacht trat ohne eigentliche Dämmerung ein. Sie überraschte uns richtig noch in den westlichen Felswänden der Öfnerspitze.

Die Öfnerspitze hat noch vor wenigen Jahren im Oberstdorfer Führertarif die Bemerkung getragen: "Wegen Gefährlichkeit außer Taxe." Nichts illustriert diese Angabe besser als die Tatsache, dass wir diese Wände bei fast völliger Dunkelheit ohne Seil durchstiegen. Die ganze Schwierigkeit besteht darin, den richtigen Ein- bzw. Ausstieg z u finden, und diesen kannte ich ja von früher her.

Die Öfnerspitze hat noch vor wenigen Jahren im Oberstdorfer Führertarif die Bemerkung getragen: "Wegen Gefährlichkeit außer Taxe." Nichts illustriert diese Angabe besser als die Tatsache, dass wir diese Wände bei fast völliger Dunkelheit ohne Seil durchstiegen. Die ganze Schwierigkeit besteht darin, den richtigen Ein- bzw. Ausstieg z u finden, und diesen kannte ich ja von früher her.Der Übelstand [5] , daß in früheren Jahren die Kemptner Hütte vom Oktober ab mit einem Vorhängeschloß versehen wurde, zu dem in Oberstdorf nur ein einziger Schlüssel existierte, verursachte noch ein recht komisches Intermezzo. Durch die verschlossenen Läden schimmerte Licht, die Türe dagegen war zu meinem Erstaunen gesperrt. Wir dachten natürlich sofort an Einbrecher, Hüttendiebe und ähnliches Gelichter [6] , schlossen möglichst leise auf und stürmten dann mit hocherhobenem Pickel in das Gemach, um dort eine sehr würdige Matrone [7] und zwei Herren, offenbar den besten Ständen angehörig, am Tisch sitzen und über unsern Überfall nicht wenig erschrecken zu sehen. Das Rätsel löste sich dann zu allgemeiner Heiterkeit; der Führer Braxmeier hatte, da eben ich das einzige kostbare Schlüsselexemplar bei mir hatte, nicht anders in das Innere der Hütte gelangen können, als indem er den hinteren Fensterladen aushob, die eisernen Stäbe auseinanderbog und seine Schutzbefohlenen einen nach dem anderen in die Hütte beförderte. Wasserholen, Holzholen, alles das war dann auf diesem ziemlich ungewöhnlichen und unbequemen Wege besorgt worden. Wir erlösten die Gefangenen durch feierliche Übergabe des rettenden Schlüssels und eilten dann hinab zur Spielmannsau, um die Mutter meiner Gefährtin von allen etwaigen Besorgnissen über unser langes Ausbleiben zu befreien. Ein fröhliches Siegesmahl beschloß den Tag, der mir wieder ein ungekanntes Gebiet zu eigen gemacht hatte.

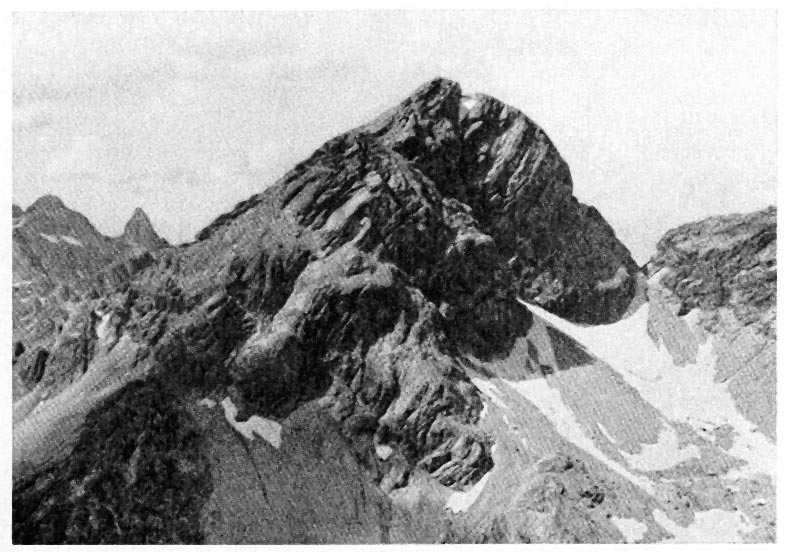

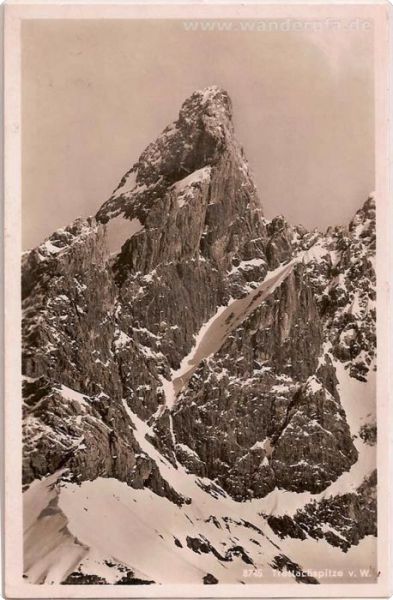

Im Herzen des Allgäus erhebt die kühnste Gipfelgestalt weit und breit, die Trettachspitze, ihr stolzes Haupt. Ihre Ersteigungsgeschichte ist im kleinen ein getreues Abbild des Entwicklungsganges des modernen Hoch-Alpinismus. Ein jahrzehntelanges, allmähliches Ansteigen, dann ein rapider Aufschwung. Lange für unersteiglich gehalten, ward sie doch anfangs der fünfziger Jahre von wagemutigen Hirten betreten; der Zugang, den jene entdeckten, der Nordostgrat, blieb Jahrzehnte der einzige. Es schwand zwar der Ruf, in welchem die Trettachspitze einstmals gestanden, nachdem man viele Berge von weit größerer Schwierigkeit kennen gelernt, so dass man jetzt kaum mehr von der vor wenigen Jahren noch als lebensgefährlich verschrienen Tur spricht. Aber doch dachte niemand, dass die stolze Spitze auch noch andere schwachen Seiten besitze: Da fielen innerhalb der kurzen Spanne eines einzigen Jahres Schlag auf Schlag alle Bollwerke des früher so verrufenen Gipfels. Es fiel die furchtbare Südwand; der Nordwestgrat wurde diese Pfingsten eine leichte Beute für drei berggewohnte Mitglieder des Akademischen Alpenvereins München, und nachdem vor drei Tagen auch die Ersteigung direkt von Einödsbach über die prallen gewaltigen Felsmauern der Westwand gelungen, ist wohl die letzte mögliche Route gefunden.

Im Herzen des Allgäus erhebt die kühnste Gipfelgestalt weit und breit, die Trettachspitze, ihr stolzes Haupt. Ihre Ersteigungsgeschichte ist im kleinen ein getreues Abbild des Entwicklungsganges des modernen Hoch-Alpinismus. Ein jahrzehntelanges, allmähliches Ansteigen, dann ein rapider Aufschwung. Lange für unersteiglich gehalten, ward sie doch anfangs der fünfziger Jahre von wagemutigen Hirten betreten; der Zugang, den jene entdeckten, der Nordostgrat, blieb Jahrzehnte der einzige. Es schwand zwar der Ruf, in welchem die Trettachspitze einstmals gestanden, nachdem man viele Berge von weit größerer Schwierigkeit kennen gelernt, so dass man jetzt kaum mehr von der vor wenigen Jahren noch als lebensgefährlich verschrienen Tur spricht. Aber doch dachte niemand, dass die stolze Spitze auch noch andere schwachen Seiten besitze: Da fielen innerhalb der kurzen Spanne eines einzigen Jahres Schlag auf Schlag alle Bollwerke des früher so verrufenen Gipfels. Es fiel die furchtbare Südwand; der Nordwestgrat wurde diese Pfingsten eine leichte Beute für drei berggewohnte Mitglieder des Akademischen Alpenvereins München, und nachdem vor drei Tagen auch die Ersteigung direkt von Einödsbach über die prallen gewaltigen Felsmauern der Westwand gelungen, ist wohl die letzte mögliche Route gefunden.Zwar nicht von einer der erwähnten ersten Ersteigungen, aber doch von einem Pfade, der in seiner Art auch unbetreten war, möchte ich Ihnen noch erzählen, von einem von den Einheimischen für unausführbar gehaltenen Unternehmen, der ersten winterlichen Ersteigung der Trettachspitze.

Wenn der hartgesottene Alpinist von seinem Vorhaben, dem Hochgebirge im Winter oder zeitigen Frühjahr einen Besuch abzustatten, spircht, dann begegnet er so ziemlich überall nur einem mitleidigen Lächeln: zu solcher Jahreszeit ins Gebirge zu gehen, ist den meisten unverständlich. Uns kann solch eine Meinung nur angenehm sein; bringt sie und doch den Vorteil, daß wir die Berge allein genießen können, ungestört und unbelästigt von der Neugier einer gaffenden Menge. Wer die Berge einmal im Winter gesehen, und wer Verständnis für erhabene Größe und Ehrfurcht vor ihnen hat, der wird sich stets nach dem Anblick der schnee- und eisüberzogenen Gipfel sehnen. Sie sind immer schöner im Winter wie im Sommer, die Berge, zwar nicht von jener harmonischen Schönheit, die Friede und Beruhigung ins Herz gießt, sondern von jener strengen Größe, die den Menschen niederdrückt oder zum Himmel erhebt, je nach Anlage und Stimmung. Freilich, ein Kinderspiel sind schwierige Gipfel im Winter noch weniger als im Sommer; sie fordern die ganze Willenskraft, die ganze Zähigkeit und die volle Erfahrung des viel gewanderten Alpinisten. Wer darüber nicht verfügt, der lasse seine Hände davon! Winterturen sind immer weit gefährlicher, da sie allzusehr vom Zufall und der richtigen Ausnützung des Momentes abhängen; denn Föhn, Frost und ungleidhe Sonnenbestrahlung können in wenigen Stunden Veränderungen in der physikalischen Beschaffenheit der Schneedecke herbeiführen, die jeder Voraussetzung spotten. Mehr noch als sonst brauchen wir hier das Glück, dessen wir ja in den Bergen nie ganz entraten können, mehr noch als das Glück die Erfahrung, die Quintessenz alles Bergsteigens. Bei einer Wintertur kommt naturgemäß in erster Linie der Zustand des Schnees in Betracht; dieser Zustand läßt sich nicht aus der Ferne erkennen, sondern erheischt Prüfung an Ort und Stelle, und auch hier ist die richtige Beurteilung sehr schwer, viel schwerer als alles andere beim Bergsteigen.

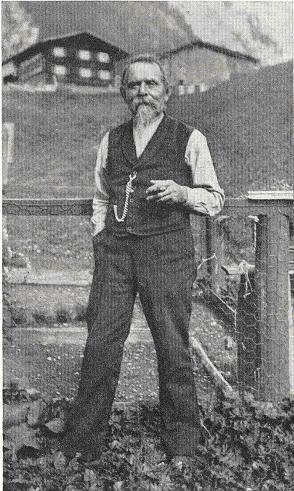

Die letzten Märztage dieses Jahres sahen mich zu höchst eigener Ocularinspektion [8] in Schraudolphs Behausung in Einödsbach eintreffen. Der Alte ist längst nicht mehr verwundert, mich zu solcher Jahreszeit seine EInsamkeit stören zu sehen; ich bin im Winter mehr bei ihm als zu anderer Jahreszeit. Die Kunde, die er mir gab, war nicht besonders vertrauenerweckend; doch wollte ich selbst prüfen. Ich ging mittags hinter ins Bacherloch, überschritt die wildaufgeworfenen Lawinenfelder mit ihren riesigen Felsblöcken, haushofen Eiswürfeln, tiefen Gassen. Wie in wildester Brandung erstarrte Wogen sahen sie aus. Immer weiter trug mich der Fuß, bis die letzten Spuren menschlicher Wohnstätten meinen Blicken entschwunden waren. Unterm Resseck setzte ich mich hin, mit einer Art apathischen Vergnügens betrachtete ich die Zeugen der furchtbarsten Naturkräfte, die zu meinen Füßen lagen. Träumerische Gedanken, wie sen den Alleingänger inmitten einer erdrückenden Natur leicht befallen, zogen mir durch die Seele. Mir fielen die Goetheschen Worte ein: "Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht gehen die Sonnenpferde der zeit mit unserem Schicksale leichten Weges durch." Da saß ich, schutzlos der Lawine preisgegeben, die jetzt zur gefährlichsten Zeit jeden Moment auf mich herabstürzen konnte; aber keine Unruhe, keine Erregung ließ mir den Puls schneller schlagen. Es wird eben jeder, der Bergfahrten auf hohe und schwierige Berge macht, in gewissem Grade Fatalist - in desto höherem Grade, auf eine je reichere Erfahrung er zurückblickt. Der stetige Verkehr mit einer übermächtigen Natur, der jähe Wechsel atmosphärischer Bedingungen, welcher Gefahren und Schrecknisse dort schafft, wo sie am wenigsten zu erwarten waren, das urplötzliche Hereinbrechen von Tod und Verderben, wo niemand sich ihrer versehen hätte, ihr Ausbleiben dort, wo sie am nächsten zu liegen schienen, all das läßt allemal die Meinung von einem anderen Zusammenhange der Dinge reifen als demjenigen, der aus der unmittelbaren Wahrnehmung zu erschließen ist. Wie diese Meinung sich äußert, ob in wirklichem Glauben an eine Vorsehung, ob in ruhigem Fatalismus, darauf einzugehen ist hier nicht der Ort; aber jedenfalls liegt in dem achselzuckenden: "Es hat so sollen sein", das wir bei jedem Unglück bereit haben, eine ganze Weltanschauung, die dem Gebirgsvolke sowohl als dem städtischen Hochturisten einen starken Stempel aufdrückt. Diese stumme Ergebenheit in ein unabänderliches Schicksal, diese passive Tapferkeit ist für ihn ein Charakterzug von großer Tragweite. Der Mann, der die Katastophe von gestern mit einem fatalistischen: "Es hat so sollen sein!" abgetan hat, wird heute gleichmütig durch die blauen Schlünde und über die schwankenden Eistürme eines Gletscherbruches seinen Weg suchen oder am lawinenüberschütteten Firnhang ebenso gelassen, vorsichtig und frei von jeder gefährlichen Übereilung seine Stufen schlagen, als gelte es in einem Bergwald die Axt zu führen. Freilich, dieser Fatalismus wird zum Verbrechen, wenn sich mit ihm nicht bei jedem Zollbreit Weges höchste Vorsicht und eine alle Erscheinungen der Bergwelt umfassende Erfahrung paart; vereint mit dieser befähigt er und er allein zur Ausführung der höchsten Aufgaben des Alpinismus.

Die letzten Märztage dieses Jahres sahen mich zu höchst eigener Ocularinspektion [8] in Schraudolphs Behausung in Einödsbach eintreffen. Der Alte ist längst nicht mehr verwundert, mich zu solcher Jahreszeit seine EInsamkeit stören zu sehen; ich bin im Winter mehr bei ihm als zu anderer Jahreszeit. Die Kunde, die er mir gab, war nicht besonders vertrauenerweckend; doch wollte ich selbst prüfen. Ich ging mittags hinter ins Bacherloch, überschritt die wildaufgeworfenen Lawinenfelder mit ihren riesigen Felsblöcken, haushofen Eiswürfeln, tiefen Gassen. Wie in wildester Brandung erstarrte Wogen sahen sie aus. Immer weiter trug mich der Fuß, bis die letzten Spuren menschlicher Wohnstätten meinen Blicken entschwunden waren. Unterm Resseck setzte ich mich hin, mit einer Art apathischen Vergnügens betrachtete ich die Zeugen der furchtbarsten Naturkräfte, die zu meinen Füßen lagen. Träumerische Gedanken, wie sen den Alleingänger inmitten einer erdrückenden Natur leicht befallen, zogen mir durch die Seele. Mir fielen die Goetheschen Worte ein: "Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht gehen die Sonnenpferde der zeit mit unserem Schicksale leichten Weges durch." Da saß ich, schutzlos der Lawine preisgegeben, die jetzt zur gefährlichsten Zeit jeden Moment auf mich herabstürzen konnte; aber keine Unruhe, keine Erregung ließ mir den Puls schneller schlagen. Es wird eben jeder, der Bergfahrten auf hohe und schwierige Berge macht, in gewissem Grade Fatalist - in desto höherem Grade, auf eine je reichere Erfahrung er zurückblickt. Der stetige Verkehr mit einer übermächtigen Natur, der jähe Wechsel atmosphärischer Bedingungen, welcher Gefahren und Schrecknisse dort schafft, wo sie am wenigsten zu erwarten waren, das urplötzliche Hereinbrechen von Tod und Verderben, wo niemand sich ihrer versehen hätte, ihr Ausbleiben dort, wo sie am nächsten zu liegen schienen, all das läßt allemal die Meinung von einem anderen Zusammenhange der Dinge reifen als demjenigen, der aus der unmittelbaren Wahrnehmung zu erschließen ist. Wie diese Meinung sich äußert, ob in wirklichem Glauben an eine Vorsehung, ob in ruhigem Fatalismus, darauf einzugehen ist hier nicht der Ort; aber jedenfalls liegt in dem achselzuckenden: "Es hat so sollen sein", das wir bei jedem Unglück bereit haben, eine ganze Weltanschauung, die dem Gebirgsvolke sowohl als dem städtischen Hochturisten einen starken Stempel aufdrückt. Diese stumme Ergebenheit in ein unabänderliches Schicksal, diese passive Tapferkeit ist für ihn ein Charakterzug von großer Tragweite. Der Mann, der die Katastophe von gestern mit einem fatalistischen: "Es hat so sollen sein!" abgetan hat, wird heute gleichmütig durch die blauen Schlünde und über die schwankenden Eistürme eines Gletscherbruches seinen Weg suchen oder am lawinenüberschütteten Firnhang ebenso gelassen, vorsichtig und frei von jeder gefährlichen Übereilung seine Stufen schlagen, als gelte es in einem Bergwald die Axt zu führen. Freilich, dieser Fatalismus wird zum Verbrechen, wenn sich mit ihm nicht bei jedem Zollbreit Weges höchste Vorsicht und eine alle Erscheinungen der Bergwelt umfassende Erfahrung paart; vereint mit dieser befähigt er und er allein zur Ausführung der höchsten Aufgaben des Alpinismus. So dachte ich, als ein gewaltiges Rollen mich unsanft aus meinen beschaulichen Gedanken rüttelte und mir klar machte, daß ich selbst gegen das aufgestellte Axiom [9] von der Vorsicht schon gesündigt hatte. Eine Lawine war hinter meinem Rücken losgegangen, einzelne Trümmer derselben hatten noch meine Fußspuren ereilt; ich fand es angezeigt, nicht das Schicksal herauszufordern und die Richtigkeit meiner Reflexionen an mir selbst zu erproben, und beeilte mich daher, die gefährliche Gegend zu verlassen.

Ein Gutes hatte die Rekognoszierung [10] doch gehabt: sie hatte mir die Überzeugung beigebracht, daß eine einzige wirklich sternkalte Nacht eine so starke Wärmeausstrahlung herbeiführen würde, daß die bei einer Wintertur ungemein in Betracht fallenden unteren Partien der Berge bei entsprechend frühem Aufbruch tragfähig werden müßten. Diese lang herbeigesehnte Nacht trat am Karsamstag ein und am Ostersonntag abends rückten wir bereits - unser drei: Herr August Zink, mein Bruder Ernst und ich - in Einödsbach ein. Ich hatte mir innerlich geschworen, alle Kraft aufzubieten, um den widerspenstigen Berg zu demüten; hatte er mich doch schon zweimal im Winter, im März 1893 und im April 1894, zur Umkehr genötigt. Ein Fehlschlag schadet dem Alpinisten zwar im allgemeinen gar nichts; denn er lehrt uns oft besser Einsicht in das Maß unserer Kräfte als zehn gelungene Partien; aber einmal wollte ich nach so vielen Bemühungen doch einen Erfolg sehen.

Die Unruhe und Schlaflosigkeit, in der ich wider alle Gewohnheit die Nacht verbracht hatte, ließ mich die erste Stunde nach Mitternacht, die zum Aufbruch bestimmt war, freudig begrüßen. Es verging zwar ziemliche Zeit, bis ich mich der schwierigen Aufgabe entledigt hatte, meinen Siebenschläfer von Bruder aus dem Bette zu befördern; doch konnten wir immerhin schon um halb zwei Uhr mit dem Marsch beginnen. Wohl jeder mit ernsten Gedanken beschäftigt, wandeln wir beim schwachen Schimmer der Laterne dahin. Es ist kalt, leises Frösteln durchzittert die Glieder. Wenige Minuten bleiben wir auf dem Bacherlochwege, dann führt links ein beinhart gefrorenes Lawinenfeld empor. Wo die Steilheit zu groß wird, als daß der bloße Nagelschuh haften könnte, da genügt ein einziger wohlgezielter Pickelhieb, um eine schmale Stufe herzustellen. So winden wir uns um den Vorkopf herum, der oberhalb Einödsbach steht; die ausgezeichnete Beschaffenheit des Schnees läßt uns ungemein rasch vorgehen. Es beginnt jener lange Rücken, der zur Oberen Einödsbacher Alpe führt; die Neigung seines unteren Teiles zwingt mich, die Laterne an meinen Bruder abzugeben und mit der Eisaxt den Weg zu bahnen.

Noch in tiefster Nacht, um dreiviertel drei Uhr, erreichten wir die völlig eingeschneiten Hütten der Alm; nur die gerade noch hervorlugenden Dächer zeigten, daß zu milderen Zeiten hier Menschen ihr Wesen treiben. Schier endlos dehnte sich der Schneehang in die Höhe, wir schienen der Grathöhe des Himmelschrofen-Kammes kaum näher zu rücken.

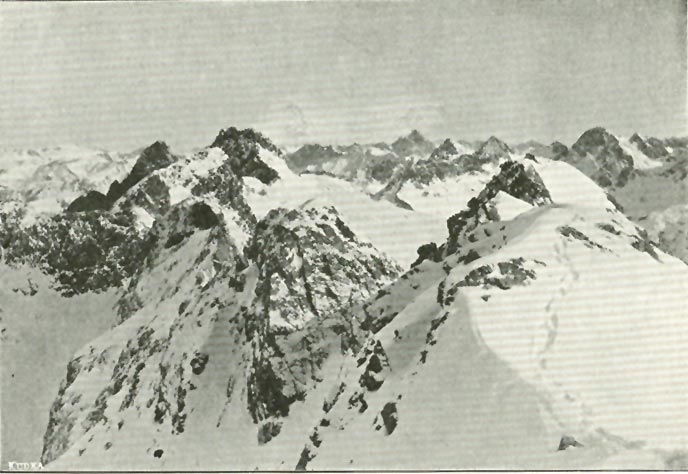

Die Nacht war schon im Entschwinden, als wir die Wasserscheide zwischen Trettach- und Stillach-Tal betraten; noch hatte sie nicht die schweren Falten ihres Mantels hinweggezogen, aber sie wurden allmählich dünner, durchsichtiger, und ein mattes Licht, das nicht von den leise erbleichenden Sternen ausgehen konnte, begann einzelne Formen unterscheidbar aus der Finsternis hervorzuheben, die noch Schluchten und Täler füllte. Die Sterne erloschen vollends, bleifarbene Streifen liefen wie hingeblasen am fahldämmernden, östlichen Himmel entlang, an dem sich die Profile der Bergspitzen in unheimlicher Schwärze abzeichneten. Dann ein Schlag: Glutrot lugte der Sonnenball über den Horizont empor und verlieh den weißen Flächen mit einem Male Relief. Die ganze Pracht eines Wintermorgens enthüllte sich das erstemal den staunenden Augen des Herrn Zink, welcher derartiges noch nie gesehen. Die Kälte ließ uns freilich nicht verweilen; ungesäumt setzten wir den Weg über die verglasten Hänge fort, die zum Spätengundkopf führten. Der verhüllte uns noch neidisch den mit fiebernder Spannung erwarteten Anblick unseres Zieles. Wenige Meter noch, dann muß der Trettach königliches Haupt sich zeigen - ich eile voraus, ein jubelnder Ausruf der Bewunderung entringt sich den Lippen. Da steht sie, von uns getrennt durch ein weites Kar, vom Scheitel bis zur Sohle sichtbar, ganz anders als ich sonst sie geschaut, blendend weißen Hermelin um die Schultern geworfen - es kommt mir vor, als ob sie mit spöttischem Lächeln auf die drei winzigen Menschlein herabsähe, die sich erkühnen, ihr jetzt zu nahen.

Wird es gelingen, das kühne Unternehmen, das alle Einheimischen, die sogenannten alleinigen Kenner der Berge, das alle Führer mit ihrem vermeintlichen Monopol auf ein richtiges Urteil für unmöglich erklärten? Ich zweifle nicht mehr daran: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg! Herr Zink legt die Steigeisen an; er traut den hartgefrorenen, abschüssigen Schneelehnen nicht, die wir nun queren müssen. Ernst und ich eilen ungeduldig voraus in das Innerste jenes Kessels am Nordfuße der Trettach, das nur der Fuß des Trettach-Besteigers betritt. Die vor allen vorwitzigen Sonnenstrahlen geschützte Lage des Kessels macht sich bald in der Beschaffenheit des Schnees bemerkbar, die harte Kruste wich tiefem Pulverschnee. Ich hielt mich nun im Hintergrund und ließ meine Gefährten sich mühsam durch die steilen Halden Bahn brechen; ich hatte meine Kräfte für eine schwererer Arbeit zu sparen. Halb sieben Uhr war es, als wir am Nordfuß der großen Plattenwand standen, die den Zugang zum Nordostgrat bildet und von deren Bezwingung der Erfolg des Tages abhing.

Mit Pulverschnee überrieselt, darunter eine dünne Schicht Eis, bot sie kein Vertrauen erweckenden Anblick. Ich band mich an das dreißig Meter lange Seil, das Herr Zink im Schweiße seines Angesichts heraufgeschleppt hatte, und versuchte durch horizontales Queren der Platten auf den Grat zu gelangen. Der Versuch scheiterte an der schlimmen Vereisung. Ich kehrte zurück und kletterte geradeauf. Es war schwer; jeder Griff und Tritt mußte erst von Eis und Schnee befreit werden. Langsam gewann ich an Terrain; der untere Rand jenes eingelagerten Schneefeldes, das bis Ende Juli liegen zu bleiben pflegt, war nahe, als von unten von meinen bereits unsichtbar gewordenen Gefährten ein lautes "Halt!" erscholl. Sie hatten den letzten Meter des ersten Seiles ausgegeben, bevor sie daran dachten, das Reserveseil bereit zu legen, um es noch zur rechten Zeit mit dem ersten zu verknüpfen. Ich war in einer unangenehmen Lage. Nach dreißig Meter schwerer Kletterei über vereiste Felsen noch einige Minuten an eisüberzogenen Griffen zu hängen, ehe man weiter kann, ist keine Kleinigkeit. Schmeichelworte waren es nicht, die ich den Untenstehenden hinabrief. Mir dünkte es eine Ewigkeit, bis endlich ich vorwärts konnte und mit dem letzten Aufgebot der Kräfte mich aufs erwähnte kleine Schneefeld schwang. Um den tiefeingerammten Pickel das Seil schlingend, ließ ich die andern nachkommen. Ein Versuch, aus dem Schneefeld horizontal auf den Grad hinauszusteigen, mißlingt wiederum infolge der bösartien Vereisung, so daß wir gezwungen sind, den Grat direkt an einer Stelle, die im Sommer wohl nie begangen wird, über einen zwar schwierigen, aber doch eisfreien Überhang zu erklettern. Der jähe Grat war gekrönt von zierlichen Schneewächten wechselnder Beschaffenheit; bald lag eine steile Schneemauer angelehnt an einen aufsteigenden Felszacken, bald war die Scharte zwischen zwei Zacken durch scharfe Schneeschneiden überbrückt. Zur Abwechslung hatte dann der Pickel wiederum schwere Arbeit, bis ein tückischer Schneeüberhang abgeschlagen war. Langsam, aber stetig rückten wir dem Gipfel näher. Schließlich standen wir unter dem großen Überhang kurz unter der Spitze, der links oder rechts umgangen wird. Der horizontale Schneegrat, der zu ihm führte, wurde rittlings überwunden, dann traversierten wir nach links an die wohl siebzig Grad geneigte Schneemauer, die den Kessel links vom Überhang ausfüllte und unten in die Tiefe abbrach. Noch war die kurze Felswand zu überwinden, die den Abschluß des Kessels bildete, dann standen wir aufatmend und aufjubelnd auf dem langen, überwächteten Gipfelgrat.

Mit Pulverschnee überrieselt, darunter eine dünne Schicht Eis, bot sie kein Vertrauen erweckenden Anblick. Ich band mich an das dreißig Meter lange Seil, das Herr Zink im Schweiße seines Angesichts heraufgeschleppt hatte, und versuchte durch horizontales Queren der Platten auf den Grat zu gelangen. Der Versuch scheiterte an der schlimmen Vereisung. Ich kehrte zurück und kletterte geradeauf. Es war schwer; jeder Griff und Tritt mußte erst von Eis und Schnee befreit werden. Langsam gewann ich an Terrain; der untere Rand jenes eingelagerten Schneefeldes, das bis Ende Juli liegen zu bleiben pflegt, war nahe, als von unten von meinen bereits unsichtbar gewordenen Gefährten ein lautes "Halt!" erscholl. Sie hatten den letzten Meter des ersten Seiles ausgegeben, bevor sie daran dachten, das Reserveseil bereit zu legen, um es noch zur rechten Zeit mit dem ersten zu verknüpfen. Ich war in einer unangenehmen Lage. Nach dreißig Meter schwerer Kletterei über vereiste Felsen noch einige Minuten an eisüberzogenen Griffen zu hängen, ehe man weiter kann, ist keine Kleinigkeit. Schmeichelworte waren es nicht, die ich den Untenstehenden hinabrief. Mir dünkte es eine Ewigkeit, bis endlich ich vorwärts konnte und mit dem letzten Aufgebot der Kräfte mich aufs erwähnte kleine Schneefeld schwang. Um den tiefeingerammten Pickel das Seil schlingend, ließ ich die andern nachkommen. Ein Versuch, aus dem Schneefeld horizontal auf den Grad hinauszusteigen, mißlingt wiederum infolge der bösartien Vereisung, so daß wir gezwungen sind, den Grat direkt an einer Stelle, die im Sommer wohl nie begangen wird, über einen zwar schwierigen, aber doch eisfreien Überhang zu erklettern. Der jähe Grat war gekrönt von zierlichen Schneewächten wechselnder Beschaffenheit; bald lag eine steile Schneemauer angelehnt an einen aufsteigenden Felszacken, bald war die Scharte zwischen zwei Zacken durch scharfe Schneeschneiden überbrückt. Zur Abwechslung hatte dann der Pickel wiederum schwere Arbeit, bis ein tückischer Schneeüberhang abgeschlagen war. Langsam, aber stetig rückten wir dem Gipfel näher. Schließlich standen wir unter dem großen Überhang kurz unter der Spitze, der links oder rechts umgangen wird. Der horizontale Schneegrat, der zu ihm führte, wurde rittlings überwunden, dann traversierten wir nach links an die wohl siebzig Grad geneigte Schneemauer, die den Kessel links vom Überhang ausfüllte und unten in die Tiefe abbrach. Noch war die kurze Felswand zu überwinden, die den Abschluß des Kessels bildete, dann standen wir aufatmend und aufjubelnd auf dem langen, überwächteten Gipfelgrat.Nicht weniger als zwei und dreiviertel Stunden hatte und der Gipfelbau der Trettachspitze gekostet, eine Strecke, die ein geübter und flinker Kletterer im Sommer in zwanzig Minuten zurücklegen kann. Es mag Ihnen dies ein Maßstab für die Beurteilung der Schwierigkeiten sein, die wir trafen. Stolz flogen die Blicke hinüber zur Mädelegabel, die in weißem Gewande ernst herüber grüßte, stolz glitten sie an ihrem schneeigen Leibe herab zur senkrecht zu unseren Füßen liegenden Trettachscharte, über die furchtbar steile Südwand, über die wir vor einem halben Jahre heraufgestiegen und die auch jetzt den Schmuck des Schnees verschmähte. Jubelnd grüßten sie hinaus ins Flachland, das schon des Winters Bande abgeschüttelt hatte, während er hier herinnen noch mit eiserner Faust das Regiment führte. Es war nicht die Befriedigung nichtigen Ehrgeizes, die mich in jenem Augenblicke beglückte.

Die Gründe, von denen die Leute glauben, daß sie uns zum Bergsporte anreizen, sind ja erwiesenermaßen unrichtig: Wegen der Aussicht würde ich nicht auf die Trettach gehen, die kann ich anderswo noch schöner haben; wegen des guten Einflusses auf die Gesundheit auch nicht, denn der ist bei solchen Anstrengungen zum mindesten zweifelhaft; wegen des Ansehens bei den Menschen würde ich nicht Geld, Gesundheit und Leben auf das Spiel setzen, um eine Unternehmen auszuführen, das doch von den meisten als Beweis von Geistesstörung aufgefaßt wird. Was ist es also, das uns aus den sonnigen Tälern, aus dem Leben der Freude und des Genusses ins wilde, rauhe Hochgebirge, in ein Leben der härtesten Anstrengungen und Entbehrungen führt? Die Antwort darauf geben die Worte des großen englischen Philosophen Hume, mit denen er die ebenfalls als närrisch verschrienen Bestrebungen der Philosophie verteidigt: "Diese Untersuchungen mögen peinlich und ermüdend sein, aber es verhält sich hier mit der Seele wie mit dem Körper: sind sie mit Kraft und Gesundheit ausgerüstet, so verlangen sie nach anstrengenden Übungen und finden ihr Vergnügen in dem, was den meisten Menschen schwer und mühevoll erscheint." In diesen Worten ist, glaube ich, die Ursache alles Bergsteigens enthalten.

Daran dachte ich allerdings nicht an jenem Ostermontag, aber unbewußt zeigte sich die Wahrheit dieser Worte in meiner Gemütsstimmung. Auch die Sorge des Herrn Zink um den Rückweg vermochte mich nicht aus meiner gehobenen Stimmung zu verdrängen. Ich wußte, daß ich für das sichere Gelingen des Abstieges bürgen konnte. Noch einmal prägte sich mir der Blick die ganze Herrlichkeit ringsum ein; dann nahmen wir Abschied von dem schwer errungenen Gipfel. Die Felswand, von welcher die Schneemauer gekrönt war, überwand ich als letzter, indem ich um einen Zacken einen Seilring legte, durch denselben ein Reserveseil doppelt zog, mich daran hinunterließ und dann das Seil abschleifte. Ich ließ meine Vorgänger stets am Seile ein Stück hinunterklettern und folgte dann, wenn sie einen guten Stand gewonnen hatte, nach. Leicht war es nicht, über die von ihnen mit Konsequenzen durch schiefes Auftreten und Absitzen zerstörten Stufen hinabzukommen. An steilen Felswänden oder Graten ist es Hauptbedingung, mit möglichst vorgeneigtem, gerade gehaltenem und von der Bergwand entfernten Körper herabzusteigen. Das erfordert etwas Kurage, ist aber die allein sichere Methode. Es scheint aber nichts schwerer zu sein, als dem Anfänger dies beizubringen; ich erinnere mich auch, daß der Abstieg durch eine beständige Gardinenpredigt angenehm gewürzt war. Ich mag da meinen Gefährten ziemlich ekelhaft vorgekommen sein, aber in den Bergen ist nicht der Platz, sich gegenseitig mit Glacehandschuhen anzufassen.

In der unteren großen Plattenwand fand ich nach vielem Suchen zwei kleine Zacken, an die ich meine Seilringe hinpraktizieren konnte und zweieinhalb Stunden nach dem Aufbruche, um halb ein Uhr, standen wir wieder auf völlig sicherem Boden.

Der weitere Abstieg nach Einödsbach bot kein Interesse mehr; er brachte die mit einer Wintertur unausbleiblich verbundenen Fatalitäten in ihrer ganzen Fülle mit sich. Die Sonne hatte den Schnee so aufgeweicht, daß wir oft brusttief einsanken. Durchnäßt und müde, wie Sie sich denken können, aber in fröhlichster Laune hielten wir unseren Einzug in Einödsbach. Der alte Schraudolph empfing uns mit aufrichtiger Herzlichkeit, wenn wir auch alle seine Voraussagungen Lügen gestraft und seinem Hausberge eine weitere Perle aus der Krone geraubt hatten, und noch lange erzählten wir ihm von den Abenteuern des Tages.

Der weitere Abstieg nach Einödsbach bot kein Interesse mehr; er brachte die mit einer Wintertur unausbleiblich verbundenen Fatalitäten in ihrer ganzen Fülle mit sich. Die Sonne hatte den Schnee so aufgeweicht, daß wir oft brusttief einsanken. Durchnäßt und müde, wie Sie sich denken können, aber in fröhlichster Laune hielten wir unseren Einzug in Einödsbach. Der alte Schraudolph empfing uns mit aufrichtiger Herzlichkeit, wenn wir auch alle seine Voraussagungen Lügen gestraft und seinem Hausberge eine weitere Perle aus der Krone geraubt hatten, und noch lange erzählten wir ihm von den Abenteuern des Tages. Bemerkungen:

Online-Veröffentlichung der Erzählung "Auf unbekannten Pfaden im Allgäu" aus dem Buch von Josef Enzensperger "Ein Bergsteigerleben" (1924), basierend auf dem ursprünglichen Vortrag in der AV-Sektion Allgäu-Kempten in 1895.

Rechtschreibung, Zeichensetzung und Satzbau sind im originalen Zustand belassen worden. Bei den Originalskizzen handelt es sich um die in der Zeitschrift vom DÖAV veröffentlichten echten Zeitdokumente aus jener Zeit. Ergänzend wurden historische Ansichtskarten in die Erzählung eingebaut, die jedoch nicht Gegenstand der Originalliteratur waren.

Zum besseren Verständnis einiger von Enzensperger benutzter und im heutigen Sprachgebrauch weithin unbekannter Ausdrücke wurden gesonderte Fußnoten angebracht (Fußnoten werden auch beim Überfahren mit der Maus angezeigt) bzw. am Ende der Erzählung in einem Glossar zusammengefasst.

Zusätzlicher Hinweis: Die Aufarbeitung bzw. Bereitstellung dieses Dokumentes ist im Sinne der Verfügbarmachung eines alpinhistorischen literarischen Werkes zu verstehen. Die Tourenbeschreibung ersetzt keinesfalls aktuelle Bergführerliteratur

Online-Veröffentlichung der Erzählung "Auf unbekannten Pfaden im Allgäu" aus dem Buch von Josef Enzensperger "Ein Bergsteigerleben" (1924), basierend auf dem ursprünglichen Vortrag in der AV-Sektion Allgäu-Kempten in 1895.

Rechtschreibung, Zeichensetzung und Satzbau sind im originalen Zustand belassen worden. Bei den Originalskizzen handelt es sich um die in der Zeitschrift vom DÖAV veröffentlichten echten Zeitdokumente aus jener Zeit. Ergänzend wurden historische Ansichtskarten in die Erzählung eingebaut, die jedoch nicht Gegenstand der Originalliteratur waren.

Zum besseren Verständnis einiger von Enzensperger benutzter und im heutigen Sprachgebrauch weithin unbekannter Ausdrücke wurden gesonderte Fußnoten angebracht (Fußnoten werden auch beim Überfahren mit der Maus angezeigt) bzw. am Ende der Erzählung in einem Glossar zusammengefasst.

Zusätzlicher Hinweis: Die Aufarbeitung bzw. Bereitstellung dieses Dokumentes ist im Sinne der Verfügbarmachung eines alpinhistorischen literarischen Werkes zu verstehen. Die Tourenbeschreibung ersetzt keinesfalls aktuelle Bergführerliteratur

Glossar:

[1] Güßfeldt: Paul Güßfeldt (* 14. Oktober 1840 in Berlin; † 18. Januar 1920 Berlin) deutscher Geologe und Abenteurer (Quelle: wikipedia.de) -->zurück

[2] oratio pro domo: lat.: = Rede für das eigene Haus; in der Bedeutung: „in eigener Sache“, „für sich“ (Quelle: wikipedia.de) -->zurück

[3] Novität: lat.: novitas, von novus = neu. Neuerscheinung, Neuheit (der Mode oder Ähnlichem) oder veraltet: Neuigkeit (Quelle: de.wiktionary.org) -->zurück

[4] Epitheton: Als ein Epitheton bezeichnet man das Hinzufügen eines im Satzzusammenhang nicht unbedingt erforderlichen Attributs, z. B. die „grüne Wiese“. Ein Epitheton kann auch eine Individualisierung, Charakterisierung oder Bewertung ausdrücken, z. B. „Iwan der Schreckliche“ oder „Land der Tausend Seen“. Allgemeiner werden auch Attribute so benannt. Ein Epitheton ist also ein „Zusatz“ oder „Beiwort“ (Quelle: wikipedia.de) -->zurück

[5] : Übelstand was der Tauglichkeit u. Brauchbarkeit einer Sache od. der leichten, zweckmäßigen u. sicheren Ausführung einer Arbeit od. eines Geschäftes hindernd entgegentritt (Quelle: Zeno.org) -->zurück

[6] : Gelichter, in verächtlichem Sinne gebraucht, namentlich um Leute von niedriger Gesinnung, niedrigem oder verbrecherischem Gewerbe zu bezeichnen (Quelle: textlog.de) -->zurück

[7] : Matrone = Frau vom Stand, Familienmutter, ehrbare Ehefrau, vornehme Dame (Quelle: Wikipedia.de) -->zurück

[8] : Ocularinspektion: eine Besichtigung mit blossem Auge; in Augenschein nehmen -->zurück

[9] : Axiom = ein unbeweisbarer aber in sich einsichtiger Grundsatz, der als Ausgangspunkt einer sich daraus ableitbaren Theorie dient -->zurück

[10] : Rekognoszierung: Aufklärung, Beobachtung, Erkundung, Untersuchung -->zurück

[1] Güßfeldt: Paul Güßfeldt (* 14. Oktober 1840 in Berlin; † 18. Januar 1920 Berlin) deutscher Geologe und Abenteurer (Quelle: wikipedia.de) -->zurück

[2] oratio pro domo: lat.: = Rede für das eigene Haus; in der Bedeutung: „in eigener Sache“, „für sich“ (Quelle: wikipedia.de) -->zurück

[3] Novität: lat.: novitas, von novus = neu. Neuerscheinung, Neuheit (der Mode oder Ähnlichem) oder veraltet: Neuigkeit (Quelle: de.wiktionary.org) -->zurück

[4] Epitheton: Als ein Epitheton bezeichnet man das Hinzufügen eines im Satzzusammenhang nicht unbedingt erforderlichen Attributs, z. B. die „grüne Wiese“. Ein Epitheton kann auch eine Individualisierung, Charakterisierung oder Bewertung ausdrücken, z. B. „Iwan der Schreckliche“ oder „Land der Tausend Seen“. Allgemeiner werden auch Attribute so benannt. Ein Epitheton ist also ein „Zusatz“ oder „Beiwort“ (Quelle: wikipedia.de) -->zurück

[5] : Übelstand was der Tauglichkeit u. Brauchbarkeit einer Sache od. der leichten, zweckmäßigen u. sicheren Ausführung einer Arbeit od. eines Geschäftes hindernd entgegentritt (Quelle: Zeno.org) -->zurück

[6] : Gelichter, in verächtlichem Sinne gebraucht, namentlich um Leute von niedriger Gesinnung, niedrigem oder verbrecherischem Gewerbe zu bezeichnen (Quelle: textlog.de) -->zurück

[7] : Matrone = Frau vom Stand, Familienmutter, ehrbare Ehefrau, vornehme Dame (Quelle: Wikipedia.de) -->zurück

[8] : Ocularinspektion: eine Besichtigung mit blossem Auge; in Augenschein nehmen -->zurück

[9] : Axiom = ein unbeweisbarer aber in sich einsichtiger Grundsatz, der als Ausgangspunkt einer sich daraus ableitbaren Theorie dient -->zurück

[10] : Rekognoszierung: Aufklärung, Beobachtung, Erkundung, Untersuchung -->zurück